在上一篇“TOC端高客单价产品的社群转化模型”分享中,我基本介绍到了引流群的定位和一部分私域的开展方式,但其中有部分的内容并没有展开说明,以至于很多小伙伴向我咨询关键触点的操作说明。

本篇文章将基于原来的基础之上更细化的讲解何为“多触点”,触点的价值与意义(内容大部分会与上篇雷同,主要做补充说明,在此之后不再分享此类内容)。

考虑到还会有部分小伙伴可能是第一次看见这篇分享,所以我决定重新介绍下相关的背景,以便大家更好的了解思路、框架和目的。

本文均有本人实操分享总结,可能不算特别干货,希望能给大家带来一些业务上的启发。

私域运营已经是现在大部分企业都在逐步完善、挖掘价值的核心工作之一了,相信很多接触过这块业务的小伙伴都会有一个苦恼,就是学习、拆解、看过很多其他行业的成功案例,也剖析过很多底层原理,但是一到实际应用层面就会陷入困境。

作为一名职业教育的运营人,我也深深的困苦过,但随着业务从0-1的开展我才渐渐摸索到,所谓的私域运营,核心还是围绕商业目的开展,并且在不同的组织架构、不同人员配合下运营的方式都有所不同。

比方说,做一款小白高客单价就业课程产品,那么在流量池中,裂变转介绍或许就不是核心目的,因为本就还没有入行的人群如何带来更多精准的客户呢?

又或者说,一个只负责社群运营/私域运营的角色,在没有深入了解产品特点,用户群体画像的时候,又如何开展私域的内容运营工作,或是反馈问题帮助渠道端优化用户质量,及配合销售转化呢?

相对应的问题会有很多,大多数中小公司也没有完整配备的团队系统化运营,所以更加需要利用好现有资源运作。

同时职业教育课程普遍客单价较高,用户决策,成本大,很难短时间内付款,所以更需要通过私域运营持续种草,最终孵化成交。

本篇文章不再赘述对应的理论,单纯分享自己的私域搭建思路及思考,从框架的角度出发,希望能对看到此文的同行人有一些启发帮助。

私域人群的精准度直接决定了每个环节的转化率,所以私域负责人更要懂得如何提炼产品卖点、熟悉用户画像,既要协助前端渠道优化,也要配合销售转化,同时还要兼顾后端交付,是一个全链条都要接触的岗位。

这里以IT课程为例:一款JAVA全栈开发课程,主打的卖点是“帮助编程小白通过学习JAVA达成就业高薪,学成就业推荐”,客单均价:8000-10000,那么对应就应该是找到目标人群,所以在此之前需要先更细化的分析用户画像。

经过市场调研和用户调研,我们得出目前对课程产品匹配的人群画像如下:

完成这一步,我们就清晰了用户群体画像,增长组同学就可以以此画像和产品定位去进行前端的渠道拉新(具体拉新方式不多赘述,直接进入私域环节)。

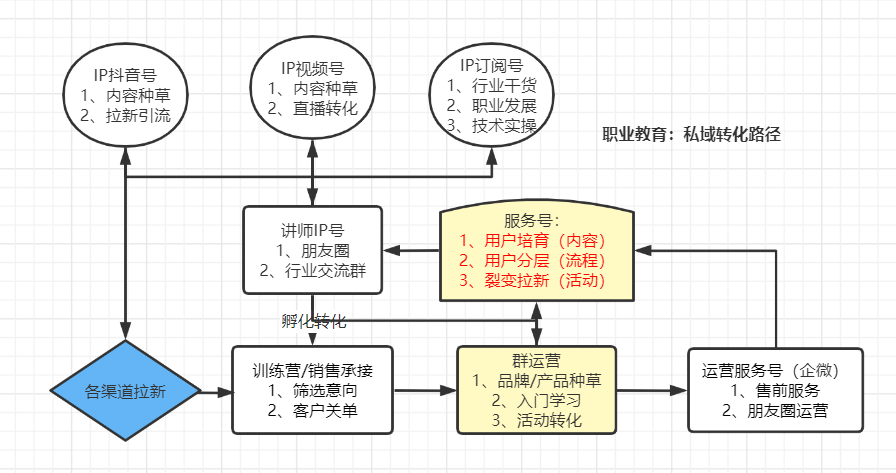

当前端搭建好各个渠道后,就要你开始设计用户旅程和转化路径建设,这里所说的用户旅程和转化路径是同一个东西,但不是同一个概念。

之所以设计如此多的触点,核心原因是要让用户根据设定好的旅程“流转”起来,不同站点、内容对产品内容、行业方向、职业规划有更清晰的了解,会更具有立体感,用户抵达环节越深,则说明粘性与转化概率提升。

在售前环节中有以下角色与职责:

以下单独介绍下销售和群的作用。

不同企业销售的定位不一样,有些公司销售只能卖单一的产品,而有些则可以同时卖全公司的产品,以业绩为导向,我所在的公司就是后者。基于此,销售在跟客户接触时通常会发生以下情况:

所以,通常不会把运营重点放在销售上,会给到一些基础的账号运营标准,如朋友圈发布数量,入群数(核心)等指标。

微信群的效果其实已经大大不如从前了,无论是触达率和转化率,但是为什么还要做社群呢,主要基于以下原因:

以上设计好转化路径后,我们最终能够跟用户高频互动、即时获取反馈和产出的场景还是要基于社群和朋友圈。所以我们要开始设计内容矩阵,什么样的内容能够让用户持续的关注社群信息,同时不排斥,并且最大程度的减少流失呢?

设计好转化路径和关键环节目的后,我们就要正式进入内容营销阶段了,说到这个问题,我们再回到我们的用户画像上来看。

根据这个用户画像,我们分析目前用户现阶段存在的痛点和需求如下:

再针对以上内容,开始设计输出种草内容:

只要提供的内容对用户有帮助,有价值,那么用户就会持续关注,在这个内容为王的时代,一切都需要以用户体验为核心去开展。确认种草内容后,就开始设计内容发送排期表,文章末尾提供一个思考框架给大家。

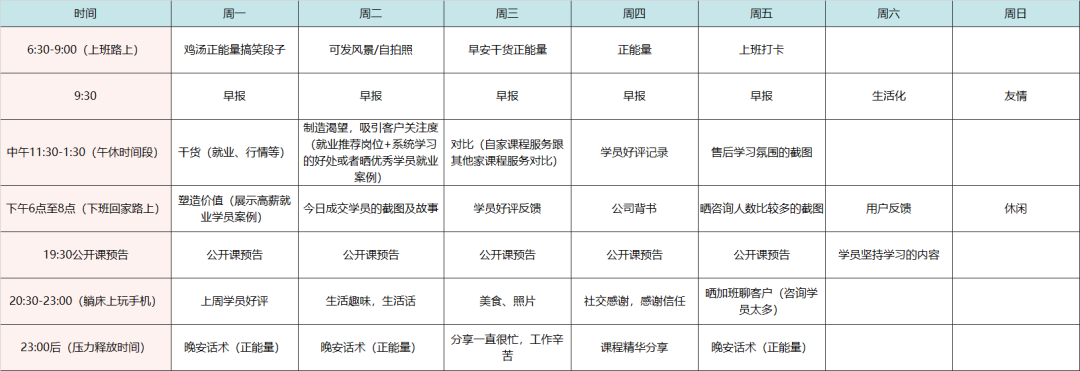

但这里面除了社群排期外,还需要设计朋友圈运营排期,前面说到,尽可能不放过任何一个跟用户接触的机会,同时群运营者要体现的是一个活生生的人,而不是一个发东西的机器人。

所以根据客户的每日行为去设计对应的朋友圈发送时间,打造一个运营者的IP。

运营人员作为跟客户相处最密切的角色,以上两点是用户培育的最重要的环节之一!

当然,公众号、订阅号、公开课也是需要相应的执行计划和标准的,因篇幅有限,这里就不说明了。

内容说完了,但是怎么统计客户是否留存呢?如何判断活跃呢?客户要都不怎么在群里说话是不是意味着运营效果不好?

一说到活跃,肯定很多人第一时间想到的就是社群拉新、活跃、留存这些指标,首先我并不否认群活跃一些确实能够提升整体氛围,尤其是跟产品课程相关的话题下进行社群讨论更是能孵化出一些意向客户。但引流群的活跃通常存在以下问题:

我最初做社群的时候就是一味陷入如何促活社群用户当中,以为只要用户活跃=业绩增长,所以设计了很多的栏目化运营内容,直到运营一段时间发现,虽然日活能保持在10%-15%左右,但业绩产出并没有变多,反而经常因为群员的无效讨论导致群员流失。

而且群只是私域中的其中一个触点,用户或许还会持续关注视频号、订阅号、朋友圈等其他环节,所以很难用单触点的方式来衡量用户活跃率。

直到我后期采用了新的运营方法后,我把衡量私域活跃的标准改为“活动参与率”。

这个怎么衡量呢?

我针对4个保持运营种草的引流群开展一个营销公开课活动,群公告、群发、朋友圈等宣传动作都只针对这些群的用户开展。

群总人数1000,实际到课人数232,那么活动参与率就是23.2%,也就是说在这个活动中能够衡量出来社群中有23.2%的人处于活跃状态的,活跃率不仅超过了原来的方式,甚至能够直接进行营销活动的转化。

中小企业的运营大多身兼多职,尤其是项目制的运营,利用这种方式不仅可以节省人效,还可以有持续迭代的空间,如果人员充足,各环节均有精细化运营的必要。

总结完上面的内容后,基本私域的框架、内容、数据指标都讲解到了,那么接下来就是如何进行节奏化的收单了。

因为编程课程产品类的客单基本都在万元左右,所以很难通过活动直接成交付款,最终环节还是需要销售进行1V1的成交。

所以私域活动开展的核心就是围绕,如何孵化筛选出高意向客户给到销售完成最后的收单环节。

通常私域中会采用以下几种方式:

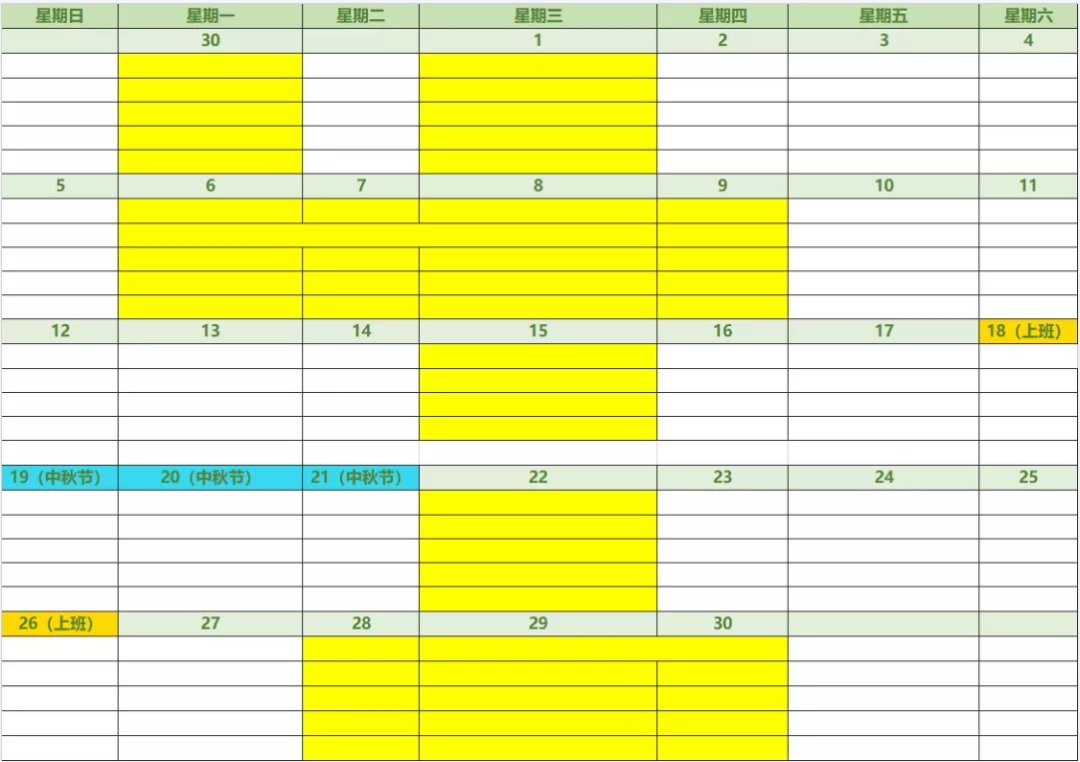

然后每月可根据此表格去排期活动,达到运营流程化,便于后期复盘迭代。

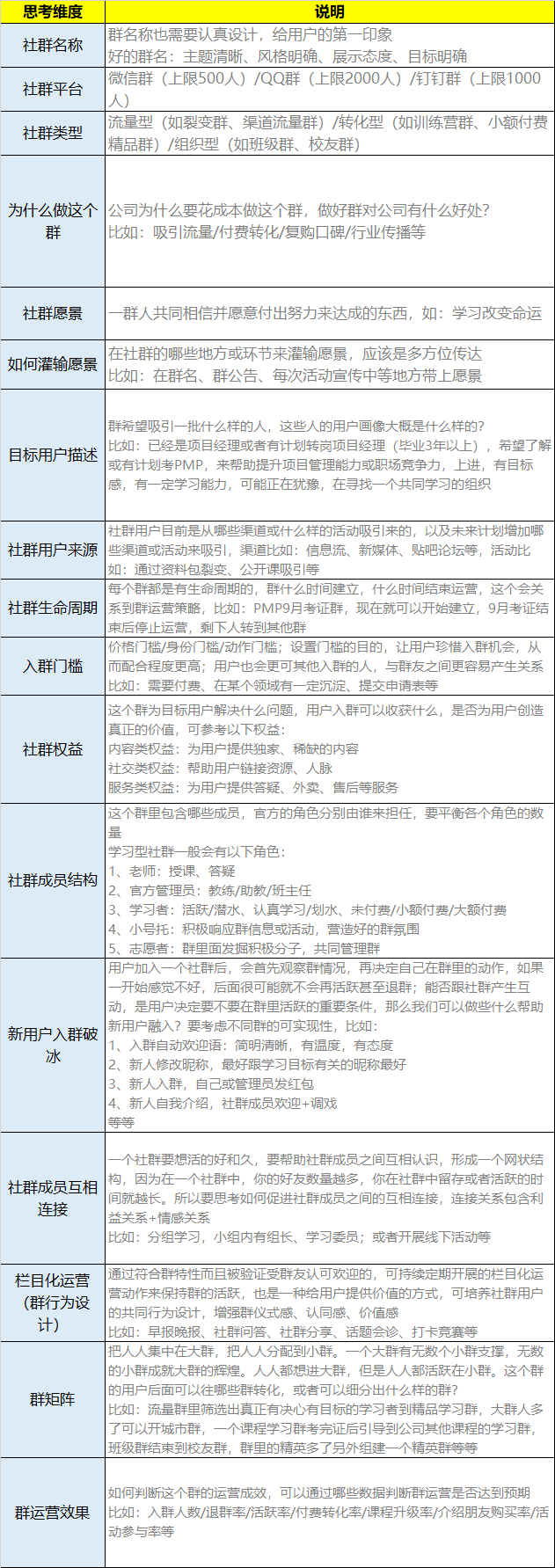

最后分享一个一直在用的社群搭建思考框架,先想清楚自己要做一件什么事,才能准确的落地执行。

思考框架的好处在于能够不断完善自己的知识体系,把自己的知识体系量化出来,可以经常性的调整和优化,同时也能够赋能其他人。

我是个非常喜欢整理思路的人,一旦有什么体系化的想法,我就会开始梳理,完了之后不断的优化迭代优化迭代。

本次分享的方法论和思维方式是可以提炼套用在其他产品上的,因为SOP是死的,但底层原理是不变的。

对于本文总结以下几点:

这次算是补充了上篇内容的一些细节和思考,核心目的也是为了帮助自己树立业务框架,同时提供给更多同行人一起学习参考。

作为职业教育的运营人,建议大家多去了解全链条业务的模式,不仅会利于本职工作的开展,更能从不同视角来看待业务,同时也给自己的职业发展带来更多可能。

暂无任何评论,欢迎留下你的想法

暂无任何评论,欢迎留下你的想法