随着汽车智能化网联化的深入发展,众多互联网从业者蜂拥入局车载行业。

设计师想要了解车载HMI设计,应该从哪些方面着手呢?本文通过案头调研,筛选了一些备受关注的问题给予解答。

考虑“怎么做”之前,当然要先知道“是什么”。

HMI即Human Machine Interface,汽车领域的HMI是研究汽车和人之间交互关系的一项交叉学科。

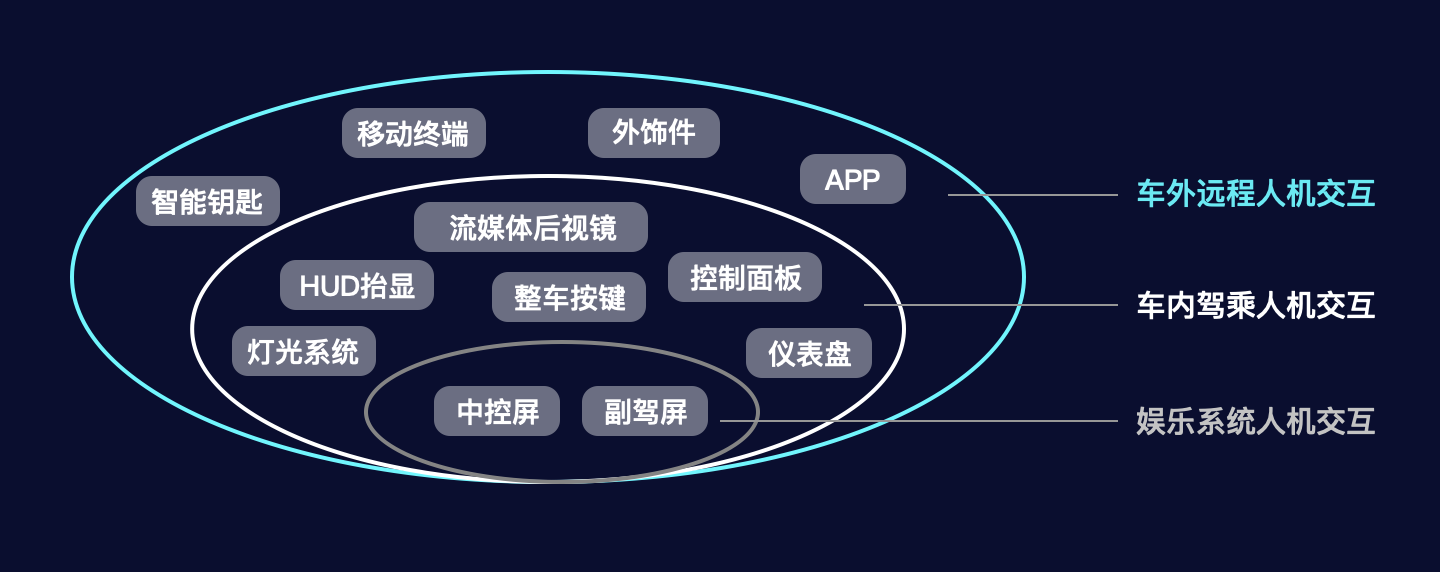

人和车的交互分为车内和车外两种场景,车内驾乘阶段主要通过座舱内的各部件交互,车外是通过智能钥匙、移动终端(如手机)进行远程交互。

车内的HMI设计包含的硬件有:投射时速等重要信息到风挡玻璃上的HUD抬头显示、实时预览车后方路况并存储的流媒体后视镜、数字化展示车系统工作状况的仪表盘、集合车内容和多媒体功能的中控屏、控制面板、整车按键、副驾后排娱乐屏以及氛围灯等。

总结:在了解汽车各零部件的构成和发展的基础上,运用适宜的分析方法,才能更好的为出行场景提供HMI车载方案,提升用户体验。

车载HMI范畴其实很广,但目前每个环节的设计都是单独存在的,更多设计师还停留在娱乐系统的人机交互层面。

从 PC 时代来到移动互联网时代,手机流量的红利逐渐消失。

当汽车满足最基本的出行需求后,用户会进一步追求更愉悦的驾乘体验,因此汽车行业成为互联网从业者待开发的洼地。

理论上讲,HMI设计应该通盘考虑车上所有软硬件的交互模式与习惯,但仪表盘、按键、灯光等行业跨度较大,需具备专业性的车辆知识。

而中控屏和副驾娱乐屏,更像是车内的大Pad,包含系统和各类应用程序的设计,适合想转行的互联网设计师最先接触。

总结:大多车载设计师没有真正的进行HMI设计,局限性大。

行业还在发展,以车载UI的角色先入行,不断积累汽车专业能力,再融合通用的设计思维、用研方法、交付验收流程,才有机会逐步转为真正汽车HMI设计师。

首先会疑惑:数字化屏幕相较于物理按键,优势到底在哪?

数字界面缺失了物理旋钮/按键原本的触感反馈,难以盲操作,一定程度上影响到驾驶安全,但是车企依旧重视中控屏幕的设计,原因如下:

既然用户已经熟悉了手机的操作,而中控屏的设计又如此接近于移动终端,

那汽车中控台为何不能仅提供手机支架,而要耗费成本再开发中控屏呢?

因为手机和车机执行的行业标准不同,比如车机需要在-40℃至85℃之间正常工作,而iPhone的工作温度是0℃至35℃。

手机和车机的应用场景也不同,手机作为便携式设备,尺寸不宜过大,而车机为了方便操作,屏幕相对更大。

手机的承载了更为私密的信息,不宜在汽车公共环境中使用等等。中控屏作为整车的一部分,软硬件设计也需要与汽车内饰风格相匹配。

总结:但随着车机的边际效应逐渐递减,根据“用户价值=新体验-旧体验-替换成本”公式,说不定哪天车机和手机会互联互通,上下车再也不用切换设备。

主流的中控屏系统有QNX、Andriod、Linux,不管是哪种系统,在界面设计上都应遵循安全、高效、易用的原则。

迄今为止,在信息获取方面最常见的就是视觉、听觉和触觉,车机中主要的交互模式是触控、语音、手势。

物理按键可盲操作,语音交互最自然安全,手势交互作为补充可增加小型任务的趣味性,但不宜在车载环境中过度使用,特别是长按、双击、拖拽等复杂手势。

总结:以上只是笔者认为最为关键的设计原则,更详细的规范内容可详读Alios、华为车机、百度车联网等设计规范文档。

《汽车驾驶自动化分级》将自动驾驶分为L0-L5的六个等级:L0 纯人工驾驶、L1 驾驶自动化、L2 辅助驾驶、L3 自动辅助驾驶、L4 自动驾驶、L5 无人驾驶。

L3-L5级别的自动驾驶,周边环境监管和驾驶操作全部由车辆自己完成,这些状态下HMI的基础作用是帮助用户监测驾驶信息并提供干预策略,设计的关键是:

总结:自动化驾驶又是全新的出行场景,机会永远藏匿在想象之外的空间,挖掘驾乘痛点、探索用户需求,在互联场景中不断寻求设计机会。

科技在发展,出行方式在改变,汽车HMI设计将不断迎来新的挑战,车机的交互设计也应一手趋势研究,一手实践创新,与万物互联的世界对话。

暂无任何评论,欢迎留下你的想法

暂无任何评论,欢迎留下你的想法